在河间,有一位退休干部用十多年的光阴将热爱化作行动,以京剧为纽带架起文化传承与公益服务的桥梁。他叫高彦明,曾是河间市纪检委的一名干部,退休后却以另一身份“出圈”——从京剧“小白”成长为沧州市“十大名票”之一,从戏曲爱好者蜕变为公益带头人。多年来,他带领河间市老年大学京剧社走进乡镇、深入社区,把一台台好戏送到老百姓家门口。

零基础“跨界”

车库里的“林冲”追梦国粹

2011年,河间市“正义之歌”演唱会上,一段京剧《铡美案》中的“包龙图打坐在开封府”赢得满堂喝彩。谁也没想到,这位表演者竟是从未接触过京剧的“门外汉”——即将退休的高彦明。

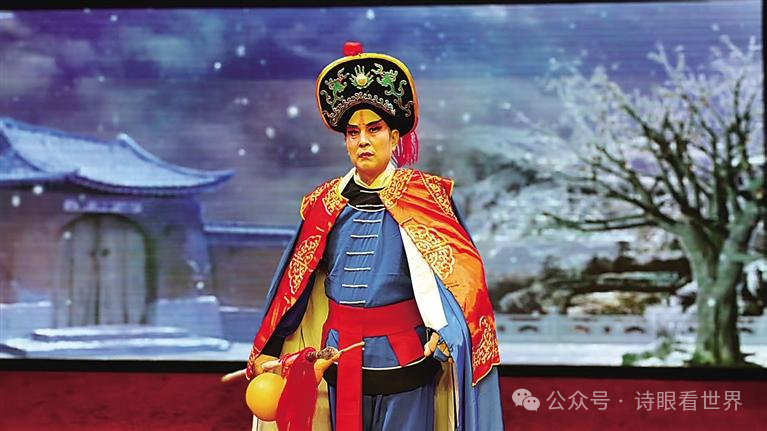

高彦明对《野猪林》用功最深,曾凭借此剧获得沧州“十大名票”的称号。

这次意外登台成为他人生的转折点。“当时就是凭着一股子勇气,没想到从此和京剧结缘。”高彦明说。这次登台让他信心大增。为了系统学习京剧,他多方求艺,在专业老师的建议下,专攻老生行当。

每天上午,河间市府北社区的一个车库里,总会传出悠扬的唱腔。为了避免扰民,高彦明将自家车库改造成“练功房”,从发声技巧到身段台步,一板一眼反复琢磨、锤炼。初学阶段不得要领,他因过度练嗓导致声带损伤住院十多天。这并未浇灭他对京剧的热情。出院后,他学习科学发声方法,逐渐掌握了老生行当的用气诀窍与唱腔特色。

在各种老生流派中,高彦明尤其喜欢李少春的戏,对李少春演的《野猪林》特别着迷。他曾到沧州拜访京剧老生演员闫长树学艺。为精准演绎“大雪飘”唱段,他逐句对比名家录音录像数千遍。十年磨一剑,这位曾经的戏曲“小白”不仅凭“大雪飘”唱段拿下了沧州市京剧“十大名票”的称号,还从清唱进阶到彩唱,将林冲雪夜独行时苍凉悲怆的心绪演绎得生动感人。

“赔钱社长”的担当

京剧社成了他的第二个家

2014年,河间市老年大学京剧社成立,高彦明被推选为副社长,3年后接任社长。对他来说,“头衔”背后,是沉甸甸的责任与付出——

剧社每周3至4次活动,高彦明总会提前到场,开门、烧水、摆放用具、调试设备。剧社没有经费,他就向有关部门申请支持一点儿、找有识之士捐赠一点儿、自己再搭上一点儿,保障了剧社的正常运行。为了能多添置些“家当”,他还自己制作锣鼓架等演出用品。每次活动,他让社员们先跟着乐队练唱,自己往往最后才唱,有时还唱不了。“大伙儿开心,我才开心”成了他的口头禅。他也因此赢得了大家的尊重。

京剧票友老龄化现象比较严重,不少票社因此面临断层危机,高彦明带领的剧社却逆势生长。如今剧社有50多人,能演出《三娘教子》《赤桑镇》《沙家浜·智斗》等十多出折子戏。

更令人感动的是,这群平均年龄65岁的票友将“自娱自乐”升级为文化志愿服务——他们身着红马甲,带着乐队深入卧佛堂、束城等十多个乡镇,把《智取威虎山》《红灯记》等经典唱段送到老百姓家门口。近3年来,高彦明带领大家累计举办公益演出21场,惠及群众数千人。他们还应邀在河间市电视台举办京剧专场演出和专题节目录制,受众多达20多万人。

每次公益演出,高彦明都亲力亲为,各项工作安排得井井有条,还总是把演出机会让给别人。2023年到2024年下乡演出期间,正赶上高彦明家翻修房屋,家里忙得不行,他却毫不犹豫地选择先顾公益。他的奉献和担当赢得了大家的尊重。每次演出,尽管没有任何费用,社员们还是齐心协力,为乡亲们奉献出一台台好戏……当剧社捧回“河间市新时代文明实践先进志愿服务组织”“河间市优秀文化志愿服务队”的奖牌时,大家都特别高兴:“老高带着我们把京剧唱出了新高度。”

守护戏曲根脉

让李派艺术在家乡重生

河间戏曲文化底蕴深厚,京剧李派老旦创始人李多奎就出生在这里。2024年适逢李多奎逝世50周年,高彦明牵头策划“京剧李派老旦名家名段惠民演出”,来自京津冀鲁四省市的京剧名家汇聚河间,让人大饱耳福。李多奎的女儿李世英激动地握住高彦明的手:“感谢您,父亲的艺术回到了故里!”

十多年来,高彦明带领剧社不仅在李多奎大剧院、光明戏院、集贤阁等当地场所进行公益演出,还经常与任丘、肃宁等周边县市的剧社联袂演出,同时还承担着河间市委宣传部、河间市文化广电和旅游局惠民演出、节庆演出等任务。他说:“京剧让我找到了退休生活的光。只要还能唱,我就要带着大伙儿把国粹唱给更多人听。”

为了更好地传播京剧文化,高彦明还自学视频拍摄与制作,制作了不少京剧视频,吸引了各个年龄段网友的关注。不少人是通过视频了解京剧,进而爱上京剧的。“看着这么多人关注、点赞、转发京剧视频,我仿佛看到了京剧的未来。”他高兴地说。

最近,高彦明刚刚获得河间市优秀志愿者称号。他对戏曲的热爱和付出依然如故。他说,自己最大的希望是,让更多的人爱上京剧、传唱京剧。

来源:沧州日报 诗眼看世界